私も20代とか若いころはいろんなことで深ーく悩んだもんです。

もともと私は内向型の気質もあるので、

とっても細かいところが気になる

基本的にネガティブ思考でビビりやすい

将来のことが(特にお金の面で)不安

という状態でした。

ところが、2018年あたりから結構悩むことが少なくなってきたんですよね。

なので、今回は、

なんで私はそんなに悩まなくなったんだろう?

という自分の経験を振り返り、そこから思い当たった理由3つを書いていきます。

こんなことに当てはまるならぜひ記事を最後まで読んでみてください。

この記事を読むメリットは

こんなふうになっています!

問題視してしまう心の癖=解釈の仕方を変えたから

世の心理学ブームだと、

『Beingを整えればいい』とか『思い込みを書き換えるだけでいい』といった主張ってありますわね。

自分の経験的には

それだけでなくて現状を変えていく行動力も合わせ技としてやっぱ大事だよね〜

と感じてます。

で、ですよ。

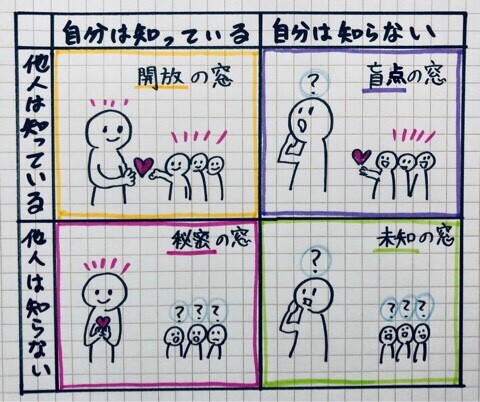

「問題(と感じるようなこと)」が起きたときって、「それは間違ってる」とか「おかしい」とか、いわゆる《ジャッジ》とか《思い込み》と言われるものが心の中で起きて、自分が大騒ぎしてるだけだったりします。

そして

✅《出来事》と《自分の解釈》については別のものなので切り分けることが大事

✅出来事そのものは、ただの出来事なので、本来は良いも悪いもないものである(良いとか悪いとか意味を持たせるのがジャッジとか解釈なんですよ)

ということを知りました。

だから、いちいち反応して目くじらをたてる必要って、本当はないんですよね。

自分が出来事と解釈をごちゃ混ぜにしてしまっていることに気づいて、出来事の違う側面に目を向けたり、解釈を変える《練習》をコツコツコツコツ、年単位かけてやは続けました。

問題解決に向けての行動を、なる早で取り掛かれるようになったから

昔から私は、スポーツをしていたおかげで、根性と体力はものすごくあったわけです。

根性!努力‼︎みたいな《the★脳筋》みたいなところがありましたわ…。

行動力はある。

だけど、問題解決するために「具体的にどうしたら良いのかわからない」という知恵不足、経験不足な若くて未熟な時代というのが私にもありまして。

それが今や!

なにか嫌なこととか困ったことが起きたら

- 「自分は本当はどうしたいのか?」を考える。

- 理想が明確になったらそれを実現するためにできそうなことを書き出す。

- 片っ端から実行する(パワーでゴリ押し感は否めない)。

- 自力が難しいなら第三者に協力要請する。

この4つをめちゃくちゃ早く取り組むようにしたんですね。

いつまでも悩んでいる状態から抜けるのは

- ある物事を問題視してしまう考え方の癖を変える

- 問題解決に至る行動をとる

このどちらかです。

2.をいつまでもやらない場合「問題解決を先送りしてしまう」という行動の先延ばし癖とも言い換えられます。

これを心の問題かと思いきや、

脳の治療においては、クヨクヨ悩んだり、先延ばしする性格などはありません。それらは脳の働きと実際の運動がうまく噛み合っていないだけです。脳で思い描いたように運動的なギャップを、後付けで性格としているだけです。

とのこと。

『頭がいい人ほど脳を「運動」で鍛えている』(p.6)

これは性格を変えようと頑張るのではなくて、運動を通して脳を変えると言う方法が効果的になります

なので問題解決しようとするよりも何か趣味で運動を始めて楽しんでいた方が、結果的に悩みが少なくなることもあり得ます。

問題解決の方法を考えるのは、自分がコントロールできる範囲のことに限定した

昔は、自分ができることと、自分の力が及ばないことの区別がつけられくて、ひたすらどうしようもないことを悩んだり、嘆いたりしてクヨクヨしたり、落ち着かなかったり…という状態でした。

悩みの大半って、自分がどうしようもないことについてエネルギーを割いた状態だと思うんです。

そこから、自分でどうしようもないことに関しては「考えても無駄なことだ」と切り捨てるようにしたんですね。

私が意識した口癖は

まぁ、いいか!

自力でどうにもできないことを嘆くより、気持ちを切り替えて自分ができることに全力で取り組むようにしたんですね。

これはアドラー心理学の言葉を借りると課題の分離といいます。

最後に

自分はもともと不安が強かったのですが、前向きに物事に取り組めるように試行錯誤してきて、今では毎日安心した穏やかな気持ちで過ごしています。

「今回シェアした3つの選択肢のうちのどれかをやったらだいたいなんとかなるよね」というものを、経験的に見つけてきたんですよね。

もし、いつもいつも悩んでいて気持ちが暗い…という人がいたら、できそうなものから取り掛かってみてください